逆回購操作如何影響中國市場流動性?

央行巧手穩流動:解讀7000億逆回購與8月市場前瞻

近期,中國人民銀行(以下簡稱「央行」)在公開市場上的操作,再次成為市場關注的焦點。8月8日,一筆高達7,000億元的買斷式逆回購操作,儘管初期讓市場出現了小幅的資金淨回籠,但這背後蘊含的政策意圖,你知道是什麼嗎?這並非流動性緊縮的訊號,反而被專家們普遍解讀為央行在政府債券發行高峰期前夕,為穩定銀行體系流動性所做的前瞻性佈局。今天,我們就一起來深入剖析央行此舉的考量,並展望8月份資金面及債券市場的可能走向。

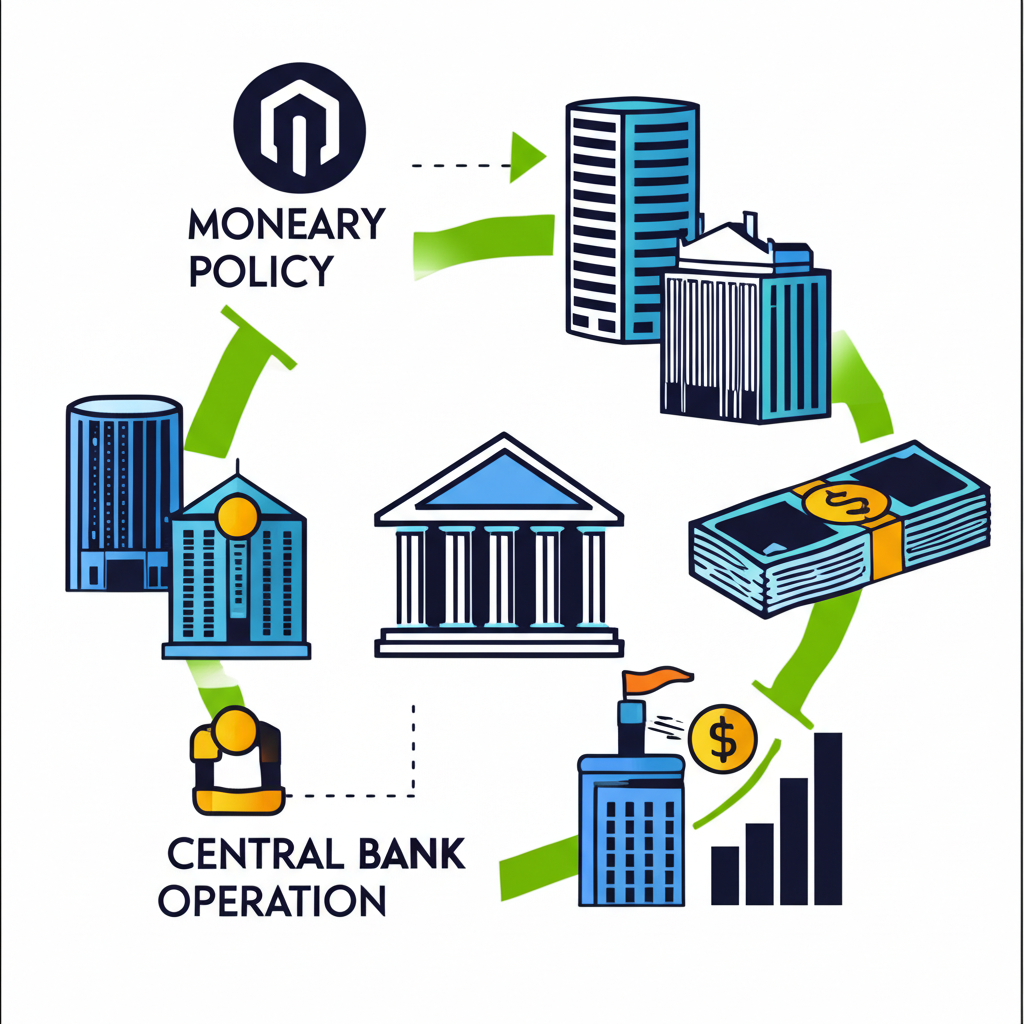

中國人民銀行作為國家貨幣政策的制定者與執行者,其在公開市場的每一次操作都牽動著市場的神經。這些操作不僅是為了維持金融體系的穩定,更是為了引導經濟朝著預期的方向發展。理解央行的操作邏輯,對於把握整體經濟脈動至關重要。

逆回購操作詳解:淨回籠背後的流動性「前瞻性預調」

央行在公開市場上進行操作時,主要會利用多種工具來調節市場流動性。這些工具各有其特點與適用情境,例如逆回購、中期借貸便利(MLF)以及常備借貸便利(SLF)等。本次提及的買斷式逆回購,便是其中一種常見的短期流動性調節方式,旨在透過證券的買賣來影響銀行體系的資金餘額。

讓我們從央行這次的具體操作說起。8月8日,央行進行了7,000億元的3個月期買斷式逆回購操作。什麼是「買斷式逆回購」呢?簡單來說,就是央行向商業銀行購買有價證券,同時約定在未來某一日期再將這些證券賣回給商業銀行。這是一種短期內向市場投放流動性的工具。然而,當月有高達9,000億元的買斷式逆回購到期,其中包含4,000億元的3個月期和5,000億元的6個月期。因此,這次7,000億元的操作,實際上形成了2,000億元的資金淨回籠。

看到「淨回籠」,你可能會想,央行是不是要收緊資金了?其實不然。招聯金融首席研究員董希淼和東方金誠首席宏觀分析師王青等專家普遍指出,這筆操作雖然在當天造成了淨回籠,但市場普遍預期,為了維持充裕的流動性,並更好地滿足政府債券的發行需求,央行在8月內很可能還會再開展一次6個月期買斷式逆回購操作,且合計操作金額將會超過9,000億元的到期量。此外,8月還有3,000億元中期借貸便利(MLF)到期,市場預期央行將會超額續做MLF。這意味著,央行將持續透過這些數量型的貨幣政策工具,釋放出持續加力、呵護市場流動性的明確訊號。

以下是中國人民銀行常用的一些公開市場操作工具及其主要目的與期限:

| 工具 | 目的 | 期限 |

|---|---|---|

| 逆回購 | 短期投放流動性 | 短期(7天、14天、28天、3個月等) |

| 中期借貸便利(MLF) | 提供中期流動性,引導利率 | 中期(3個月、6個月、1年) |

| 常備借貸便利(SLF) | 應對金融機構臨時性流動性需求 | 隔夜、7天、1個月 |

政策意圖深探:維穩流動性兼顧「寬信用」與財政發力

央行為何如此「費心」地確保市場流動性充裕呢?這背後有著深層次的宏觀經濟考量。首先,當前正值政府債券發行高峰期。政府發行債券會從市場吸收資金,如果央行不適時投放流動性,就可能導致市場資金緊張,進而推高利率,增加政府的融資成本。國海證券固收首席分析師靳毅就提到,政府債券發行會產生流動性缺口,需要央行提供資金支援。

其次,這也與「寬信用」政策目標緊密相關。所謂「寬信用」,就是引導金融機構加大對實體經濟的信貸投放力度,讓更多資金流向企業和個人,以刺激經濟增長。央行近期工作會議重申,將綜合運用多種貨幣政策工具,保持流動性充裕,引導金融機構保持信貸合理增長,使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長和價格總水平預期目標相匹配,並將繼續實施「適度寬鬆」的貨幣政策。光大證券首席經濟學家王一峰認為,超額續做MLF有助於強化逆週期調節,為後續財政政策的發力預留了充足的金融支持空間。

央行在制定貨幣政策時,總是綜合考量多方面的因素,以期達到宏觀經濟的穩定與發展。本次操作背後,除了上文提到的為政府債券發行提供流動性支持,以及配合「寬信用」政策目標外,還有其他重要的政策考量:

- 維持物價穩定: 貨幣政策的首要目標之一是控制通膨,確保物價水平的穩定,為經濟增長提供健康的環境。

- 支持實體經濟: 透過引導金融機構降低融資成本,鼓勵信貸投放,直接支持中小企業發展和基礎設施建設,促進就業。

- 防範化解金融風險: 確保銀行體系流動性充裕,有助於降低金融機構的經營風險,防範系統性金融風險的發生。

這些政策目標共同構成了央行操作的框架,確保每一次調控都能對經濟產生積極正面的影響。

債券市場表現與資金面展望:穩中偏鬆的主基調

那麼,在央行持續呵護下,8月份的資金面和債券市場會如何表現呢?上週(8月4日至8日)中國債市在經歷周初的短暫壓制後,持續修復,10年期國債收益率全週走跌1.68個基點至1.69%。這顯示市場對流動性保持樂觀。

以下是幾個關鍵點:

- 資金利率預期: 儘管8月資金面擾動因素較7月略多(如政府債券發行、存單到期),但鑑於央行持續呵護資金面,市場普遍預計流動性將保持整體平穩,資金利率中樞或與7月相當,維持寬鬆態勢。

- 政府債券發行: 首批恢復徵收增值稅的地方債(河北、湖北)平穩發行,中标利率甚至低於預期,顯示市場適應性良好,有助於後續政府債券的順利發行。中信證券首席經濟學家明明指出,上半年宏觀經濟穩中偏強,短期內降準和恢復國債買賣的機率不大,央行更可能透過MLF和買斷式逆回購等工具保持市場流動性。

- 債市總體判斷: 國債期貨震盪上漲,中證轉債指數突破前高,續創10年新高。這都表明,在穩健的貨幣政策支持下,債市有望保持穩中偏鬆的基調。

以下是上週利率債發行與本週計劃發行情況的比較:

| 項目 | 上週(8月4日至8日)發行金額 | 本週(8月11日至15日)計劃發行金額 |

|---|---|---|

| 利率債合計 | 8,065.09億元 | 3,854.32億元 |

宏觀數據亮點與政策定力:經濟復甦與穩健基調

宏觀經濟數據是判斷經濟走勢、評估政策效果的關鍵依據。近期公布的數據呈現出多方面的亮點,印證了中國經濟的韌性與政策的有效性。這些數據不僅反映了當前經濟的實際表現,也為未來的政策走向提供了重要參考。

除了央行的操作,近期公布的宏觀經濟數據也為我們描繪了一幅溫和復甦的圖景。根據國家統計局數據:

- 貨物貿易進出口: 2025年前7個月中國貨物貿易進出口總值同比增長3.5%,其中出口增長7.3%,進口下降1.6%(降幅收窄);值得一提的是,7月份單月進出口總值同比增長6.7%,出口增長8%,進口增長4.8%,這已經是連續兩個月實現增長。這顯示外貿景氣度正在改善。

- 物價數據: 7月份消費者物價指數(CPI)環比由降轉漲0.4%,同比持平;而更能反映內需的核心CPI同比上漲0.8%,這已經是連續三個月擴大。生產者物價指數(PPI)環比降幅收窄,同比下降3.6%。這些數據表明,雖然整體物價壓力不大,但內需正在逐步改善。

以下是近期公布的主要宏觀經濟數據及其市場意義:

| 指標 | 近期表現 | 意義 |

|---|---|---|

| 貨物貿易進出口 | 7月單月同比增長6.7% | 外貿景氣度改善,全球需求回暖 |

| 消費者物價指數(CPI) | 7月同比持平,核心CPI連續三月擴大 | 內需逐步改善,物價壓力穩定 |

| 生產者物價指數(PPI) | 環比降幅收窄,同比下降3.6% | 生產端壓力減輕,成本端改善 |

在國際層面,標準普爾國際信用評級公司近期維持中國主權信用評級「A+」及展望「穩定」不變,這也從側面肯定了中國經濟的韌性與政策的有效性。財政部也表示,下半年宏觀政策將持續發力,確保經濟目標達成。

國際市場動態與潛在傳導:全球貨幣政策的交織影響

當然,我們在關注國內市場的同時,也不能忽視國際金融市場的動態。上週,美國國債收益率整體上行6-8個基點,特別是3年期、10年期、30年期國債招標需求層層減弱,尾部利差擴大。這反映出市場對未來美國經濟和通膨的預期存在一些不確定性。

與此同時,市場對美聯儲年內降息三次的預期走高,9月降息25個基點的機率為88.9%。舊金山聯儲主席瑪麗·戴利和明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利等美聯儲官員近期均暗示降息時機臨近,但實際次數仍取決於後續數據。美國總統提名新任美聯儲理事,分析認為若任命成功,美國國債收益率曲線可能進一步陡峭化。

全球經濟一體化背景下,即便中國貨幣政策以國內為主,國際市場的變化仍不可避免地產生影響。我們需要關注以下幾個關鍵的國際動態:

- 主要經濟體通膨壓力: 美國、歐元區等主要經濟體的通膨數據將持續影響其央行的政策走向,進而傳導至全球市場。

- 地緣政治風險: 俄烏衝突、地區貿易摩擦等不確定性因素可能影響全球供應鏈穩定,進而對物價和經濟增長造成衝擊。

- 大宗商品價格波動: 原油、金屬等大宗商品價格的漲跌,會直接影響全球生產成本和通膨水平,對各國貨幣政策形成壓力。

這些因素共同構成了複雜的國際環境,要求各國央行在制定政策時,必須具備高度的靈活性和預判能力。

雖然中國的貨幣政策以「我」為主,主要根據國內經濟情況制定,但全球主要經濟體貨幣政策的分化與調整,仍可能透過預期、資本流動等渠道,對國內市場產生間接影響。例如,如果美國降息預期強烈,可能導致部分國際資金回流,進而對人民幣匯率和國內資產價格產生潛在影響,這些都是我們需要持續關注的因素。

以下是主要經濟體近期貨幣政策基調的比較:

| 國家/區域 | 貨幣政策基調(近期) | 主要考量 |

|---|---|---|

| 中國 | 穩中偏鬆,適度寬鬆 | 穩增長、寬信用、流動性充裕 |

| 美國 | 偏緊但預期降息 | 控制通膨、就業市場 |

| 歐元區 | 偏緊但預期降息 | 控制通膨、經濟增長 |

總結:央行定力穩航向,經濟復甦可期

總體而言,中國人民銀行在面對複雜多變的內外部環境時,展現出其在流動性管理上的靈活性與前瞻性。透過買斷式逆回購、MLF等多樣化工具的組合運用,央行旨在為中國經濟的穩健增長提供充足的金融支持,同時兼顧物價穩定和結構性調整。適度寬鬆的貨幣政策基調,加上政府債券發行進度加快,以及宏觀經濟數據的逐步改善,都為下半年經濟的穩定復甦奠定了基礎。市場參與者應持續關注央行後續的公開市場操作細節,以及宏觀經濟數據的演變,以精準把握市場脈動。

免責聲明:本文僅為資訊性說明與知識性普及之用,不構成任何投資建議。投資有風險,入市需謹慎。任何投資決策應基於個人獨立判斷並諮詢專業意見。

常見問題(FAQ)

Q:央行逆回購操作的目的是什麼?

A:央行透過逆回購操作向市場投放短期流動性,以穩定資金面,滿足金融機構的資金需求。

Q:為什麼央行在政府債券發行高峰期會增加流動性投放?

A:政府發債會從市場吸收資金,央行增加流動性投放是為了彌補這一資金缺口,避免市場資金緊張,降低政府融資成本。

Q:8月份中國債券市場的整體展望如何?

A:預期8月份資金面將保持整體平穩且寬鬆,在央行持續呵護下,債市有望保持穩中偏鬆的基調。